Das Walldorfer Softwarehaus SAP gehört zu den wichtigsten Lieferanten für Unternehmenssoftware weltweit; etwa 80 Prozent des weltweiten BIP werden über Transaktionen von SAP-Systemen abgewickelt.

Seit seiner Gründung 1972 ist es das Ziel seiner Software-Entwickler, die in einem Unternehmen notwendigen Abläufe und Transaktionen effizient zu unterstützen, und den Mitarbeitern dadurch ihre Arbeit zu erleichtern. Zunächst war es eine Finanzbuchhaltung, die die fünf SAP-Gründer noch selbst entwickelten, und die so intelligent angelegt war, dass Unternehmen sie individuell an ihre spezifischen Belange anpassen konnten, ohne jedoch die zuverlässigen Programme, die die jeweiligen Funktionen ausführten, zu verändern.

Dies wurde dann zur Geburt der „Standard-Software“, die dazu führte, dass in Tausenden von Unternehmen die alten COBOL-Programme ausgemistet wurden, die jedes Unternehmen sich individuell hatte entwickeln lassen, und damit das Rad immer wieder neu erfinden musste, das andere längst erfunden hatten, und das sich dadurch abhängig machte von seiner Entwickler-Mannschaft, die als einzige dann in der Lage war, die von ihnen selber entwickelten Programme zu pflegen und zu warten.

Darum kam dann die Ära der Standard-Software, und bescherte demjenigen Unternehmen, das die beste, solideste, am weitesten durchdachte und schnellste Standard-Software anbot, Jahre von stürmischem Wachstum. Dieses Unternehmen war bald ganz unangefochten das Haus SAP. Nach der Finanzbuchhaltung kamen immer weitere Module dazu, bis alle Unternehmensbereiche abgedeckt waren; es kam spezielle Software für produzierende Industrieunternehmen, für Banken, für Energieunternehmen, für Krankenhäuser, für Dienstleister und Behörden und für den öffentlichen Dienst.

Nach dem Aufkommen des Internet kam die Standardisierung der zwischenbetrieblichen Abläufe dazu, und die Kommunikation zwischen Kunden und Anbietern wurde erfasst und mit Software unterstützt. Die IT-Systeme der Unternehmen wurden größer und größer, genauso wie die Datenmengen, aber auch die Heere der Unternehmensberater, die damit beschäftigt waren, die jeweils neueste Generation von Software in den Unternehmen zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Das Haus SAP wuchs von den anfänglich fünf Gründern auf nun rund 85.000 Beschäftigte weltweit.

Warum kaufen Unternehmen diese Software? Um damit Geld zu verdienen. Sie wollen entweder dadurch Personal einsparen, oder ihre Leistung verbessern, also für Kunden attraktiver machen, so dass diese bereit sind, dafür mehr Geld auszugeben. Das Prinzip bleibt immer gleich: sie wollen ihre Umsatzrentabilität verbessern, also pro eingesetztem Euro oder Dollar eine bessere Rendite erzielen. Am Ende sind es einige wenige nackte Zahlen, auf die die CEOs schauen, die Kapitaleigner und die Investoren. Am Ende entscheiden die Bilanzen.

Was tut aber ein Unternehmen, wenn sich durch Software seine Leistung nicht mehr wesentlich verbessern lässt? Und was tut ein Software-Hersteller wie SAP, wenn ihm die Ideen ausgehn, wie es seine Software noch attraktiver machen kann, so dass es seine 85.000 Beschäftigten weiter beschäftigen kann? Hier tun sich in der Tat, nach bald 50 Jahren erfolgreicher und sehr innovativer Software-Produktion, Schwierigkeiten auf.

Das intelligente Unternehmen

Nachdem es über Jahrzehnte gelungen war, immer wieder Verbesserungen in der Architektur der Software, in der Struktur der Prozesse und Abläufe in den Unternehmen oder in der Handhabbarkeit der Software Verbesserungen zu erzielen, war es am Ende nur noch die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die man verbessern konnte. Vorher kamen die berühmt gewordenen Generationen der Software, das R/1, das R/2, das R/3, und dann die komplexen internetbasierten Module, die die unternehmensübergreifenden Abläufe managten, und immer aufwendigere und komfortablere Öberflächen, die schliesslich auf einem Tablet oder sogar einem Smartfone lauffähig waren. Es gab in den 1990er Jahren die „Revolution in den Betrieben“, das „Lean-Management“ und die Prozess-Organisation; Unternehmen kauften nicht nur eine Software, sondern damit eine vollkommen neue Unternehmensorganisation; es kamen die Jahre des „BPE“, des „Business Process Reengineering“. Und dann kam die HANA-Datenbank: die Prozesse, die Struktur der Software, die eingebaute „Bertriebswirtschaft“, die Kostenrechnungssysteme. die Fabrikplanung, die Lagerhaltung, die Just-in-Time-Belieferung durch die Zulieferer, all das war nicht mehr zu verbessern, man konnte nur noch die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Software verbessern, die Schnelligkeit der Rechenprozesse, so dass die Anwender vor ihren Bildschirmen ihre Antworten und Ergebnisse ein wenig schneller erhielten. Und da Zeit in einem Unternehmen Geld ist, haben die Unternehmen wiederum viel Geld ausgegeben, um diese Software einzukaufen.

Und nun? Nun soll die Software und damit das Untermehmen „intelligent“ werden, und die Software „proaktiv“. Sie soll schon wissen was der Mitarbeiter und möglichst auch der Kunde will, bevor es der Mitarbeiter oder der Kunde selber weiss. Das intelligente Unternehmen ist die „Zweite Welle der Digitalisierung“: „Nach einer ersten Phase, die sich darauf konzentrierte, Daten bestmöglich zu gewinnen, zu speichern, zu übertragen und zu verarbeiten, verlagert sich der Fokus nun auf proaktive Applikationen, die Daten tatsächlich verstehen und auf sie mithilfe minimaler oder sogar ganz ohne Zuhilfenahme menschlicher Interaktion reagieren können.“ Und das kann sich zum Beispiel folgendermassen auswirken, am Beispiel einer innovativen Anwendung in einem Chemie-Konzern: „Dialoggestützte Technologien haben das Potenzial, die Beschaffung bei Unternehmen (XXX) zu revolutionieren: (XXX) erklärte uns, dass manche Beschaffungsprozesse den Mitarbeitern mehrere Stunden Arbeit kosten – um die richtigen Informationen zusammenzutragen oder die entsprechenden zugrundeliegenden Richtlinien für bestimmte Produktkategorien ausfindig zu machen. Aber wenn man Fragen in natürlicher Sprache stellen kann und intelligente Systeme im Hintergrund hat, die diese Fragen recht zuverlässig beantworten können, reduziert das die beanspruchte Zeit für einen Auftrag von Stunden auf Minuten. Hierin liegt der eigentliche Nutzen dialoggestützter Systeme.”

Die beanspruchte Zeit der Mitarbeiter reduziert sich von Stunden auf Minuten – das ist offenbar eine lohnende Investition. Denn dann kann der Mitarbeiter sich die restlichen Minuten der Stunde auf die faule Haut legen… Das wird ihm sein Arbeitgeber vermutlich nicht gestatten, sondern der wird durchrechnen, wieviele Mitarbeiter er denn unter diesen Bedingungen noch benötigt, und wird die übrig gewordenen entlassen, sofern sich nicht andere Verwendungen für sie finden lassen. Tendenziell ist das in der Regel aber nicht der Fall.

Das vollautomatisierte Unternehmen

Das Thema bei der Software-Entwicklung, beim technischen Fortschritt insgesamt bleibt das immer gleiche: das ist der unterliegende „Trend“, hinter den wechselnden Moden, wie der Begründer des Faches Wirtschaftsinformatik in Deutschland, Professor Peter Mertens, in den 1990er Jahre erkannte. Der grosse Trend bleibt immer gleich: Arbeit tun, Arbeit „weg machen“, menschliche Arbeit unterstützen, erleichtern, produktiver machen, und damit den Wert der einzelnen Arbeitsstunde erhöhen, und damit also ihre Produktivität. Und wenn man unterstellt, dass der absetzbare Output der Unternehmen insgesamt nicht ewig wachsen kann, das wirtschaftliche Wachstum insgesamt also begrenzt ist, der technische Fortschritt aber nicht, dann erscheint am Ende dieses Trends, wenn man ihn einmal radikal zu Ende denkt, das „vollautomatisierte Unternehmen“, das von Mertens denn auch als langfristiges, finales Wissenschaftsziel seiner jungen Wissenschaft erklärt worden ist: „Am Ende steht der Betrieb, den keine Arbeitnehmerin und kein Arbeitnehmer mehr betreten muss“. Dieses Ziel solle also von seiner Wissenschaft auf möglichst geradem Wege, ohne „mäandernde“ Umwege, erreicht werden.

Und dann? dann findet er Mensch sich wieder in einem „Paradies“, in dem er nicht mehr arbeiten muss, wie der emigierte russische Wirtschaftswissenschaftler Wassili Leontief in den 1980er Jahren schrieb, in dem er aber verhungern muss, weil er die Dinge, die von den vollautomatisierten Unternehmen hergestellt werden, nicht kaufen kann. Denn er hat keinen Job, und er hat kein Geld. Ist ein vollautomatisiertes Unternehmen also ein intelligentes Unternehmen? Ist ein intelligentes Unternehmen ein vollautomatisiertes Unternehmen?

Das wirklich intelligente Unternehmen ist kein Unternehmen

Bewegte sich der technische Fortschritt tatsächlich nur in diese Richtung, sähe die Zukunft nicht rosig aus. Man könnte dann zu allerhand Überlegungen Zuflucht nehmen, dass es ja am Ende doch gar nicht um das Ersetzen von menschlicher Arbeit gehe, sondern um das Unterstützen, oder dass nur die einfachen, mechanischen und stupiden Arbeiten von Maschinen übernommen werden, und der Mensch nun angenehmere und „kreativere“ Arbeiten übernehmen kann. Wird es so sein – es wird nicht so sein, denn am Ende zählen eben nur die Bilanzen. Die bezahlte Arbeitsstunde jedes Beschäftigten in einem Unternehmen muss ihren Deckungsbeitrag leisten, und wenn eine Maschine eine Arbeit besser erledigen kann als der Mensch, ist der Mensch ein Kostenfaktor, der das Bilanzergebnis drückt, und wird entlassen.

Was bleibt dann – Politik, Umverteilen, Maschinensteuer, Arbeitszeitverkürzung, Grundeinkommen. Denkt man sich das alles bis zum Ende, auf die Spitze getrieben, dann wird das alles nicht mehr funktionieren. Dann hättet man eine Reihe von übrig gebliebenen „intelligenten“ Unternehmen, die vollautomatisch und proaktiv etwas produzieren, das sie auf dem Markt losschlagen müssen, um die Gewinne zu erwirtschaften, von denen sie allerlei extrem hohe Steuern bezahlen müssen, von denen dann all die Grundeinkommen bezahlt werden, die die Menschen brauchen, um die Dinge kaufen zu können, die vollautomatisch proaktiv produziert werden. Wem gehören diese Unternehmen dann? Wer sitzt im Aufsichtsrat? Blackrock? Wer legt die Höhe der Steuern fest? Wer kann die Unternehmen dazu bewegen, nicht ihren Standort zu verlagern, in eine Steueroase? Man kann die verschiedensten Aspekte so einer vollautomatisierten Ökonomie durchdenken, ökologisch, ethisch, volkswirtschaftlich, es kämen vollkommen absurde Verhältnisse zum Vorschein. Man müsste unterstellen, dass die Produkte alle zu Grenzkosten von Null, zu den reinen Abschreibungen, Energie- und Rohstoffkosten hergestellt werden könnten. Die „Unternehmen“, die eigentlich „intelligente“ Automaten wären, müssten aber Preisaufschläge fordern und durchsetzen, um die Steuern bezahlen zu können, von denen die „Grundeinkommen“ der Menschen bezahlt werden. Stehen die „intelligenten Unternehmen“ dann untereinander im Wettbewerb? machen sie sich Konkurrenz? gibt es gar einen Verdrängungswettbewerb? wird der über niedrigere Preise ausgefochten? von wem? wer ist der Eigner der Unternehmen? welche Ziele verfolgt der? Man kann diese Überlegungen endlos weiterführen, eine vernünftige und rationale, pareto-effiziente Ökonomie, in der jeder Mensch bestmöglich mit Gütern versorgt wird, käme nicht zum Vorschein. Eine solche Ökonomie kann man sich nicht zum Ziel setzen, es wäre eine absurde Veranstaltung.

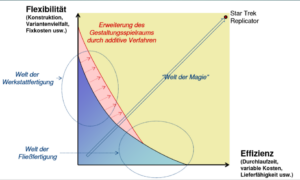

Wohin bewegt sich aber der technische Fortschritt? Er bewegt sich seit etwa den 1980er Jahren nicht mehr in Richtung steigender Produktivität, sondern nun auch in Richtung steigender Flexibilität. Das ist auch im Hause SAP erkannt worden: ein intelligentes Unternehmen ist dann eines, das die „Losgrösse 1“ beherrscht. Losgrösse 1 heisst, dass ein Unternehmen in der Lage ist, individuelle Einzelstücke herzustellen zu den gleichen Kosten wie industrielle Massenware. Eine Produktionsstrasse kann eine Serie von einem einzigen Stück herstellen. Und dann wird sie blitzschnell umgestellt, und dann kommt das nächste Stück. Idealerweise kann eine einzige Fertigungsstrasse, ein Fertigungssystem nahezu beliebige Dinge herstellen.

Grafisch kann man das so darstellen:

Ein Fertigungssystem, das heute schon – im Rahmen seiner Möglichkeiten – beliebige Dinge herstellen kann, ist ein 3D-Drucker, eine Maschine der additiven digitalen Fertigung. Der technische Fortschritt, in dem Schaubild dargestellt in den Dimensionen und Flexibilität und Effizienz, bewegt sich offenbar – durch eine zweidimensionale „Welt der Magie“ hindurch, die technisch noch nicht erforscht ist, auf eine aus der Science Fiction bekannte Wundermaschine zu: den Star Trek Replicator. Wäre dieser Star Trek Replicator nicht in einer Science Fiction erfunden worden, so wäre er einfach das gedankliche Konstrukt einer idealen Fertigungsmaschine, die sowohl extrem produktiv, als auch extrem flexibel und universal ist, die also „alles“ sofort, instantly, auf Knopfdruck, auf Anforderung herstellen kann. Eine sehr intelligente Maschine. Das ist also das Ideal, dem reale Fertigungssysteme folgen sollen, die „gleichermassen produktive wie flexible Fabrik der Zukunft“, die tatsächlich schon in den 1990er Jahren zum Ideal erhoben worden ist, und dem die heutige Industrie 4.0 ja ebenfalls folgt.

Was ist aber nun der ganze grosse Unterschied einer solchen „intelligenten“ Fabrik zu einem „intelligenten Unternehmen“ – sie wäre eben kein Unternehmen mehr. Es wäre volkswirtschaftlich absurd, mit einem solchen intelligenten, extrem produktiven und flexiblen Fertigungsystem eine spezielles Produkt herzustellen, und zu versuchen, dies mit Gewinn auf Märkten zu vertreiben. Jeder andere könnte dieses Produkt genausogut selber herstellen, und er hätte es billiger. Also ist es in dem Fall sinnvoller für den Konsumenten, dass er selber so ein Fertigungssystem besitzt, aber nicht etwa, um damit ein Unternehmen zu betreiben und Gewinne zu machen, sondern nur, um seinen eigenen Bedarf zu decken. Niemand hat dann Bedarfe, die er nicht selber decken kann. Und dann ist die Zeit der Märkte, der Unternehmer und der Unternehmen vorbei. Dann gibt es keine intelligenten Unternehmen mehr, nur noch intelligente Fabriken.

Und eine Ökonomie ohne Märkte, ohne Wettbewerb und Konkurrenz, ohne Monopole und ohne Renditezwänge hätte in der heutigen Zeit unendliche Vorteile. Besser und rationaler könnte eine Ökonomie nicht funktionieren als so, sie wäre pareto-effizient, jeder bekäme genau das was er wünscht, zu jeder Zeit, und zum bestmöglichen Preis, und sie wäre stabil, ohne zwanghaft Wachstum produzieren zu müssen, ohne Sinn, und ohne Rücksicht auf ökologische Totalverluste.

Nun sind wir noch nicht so weit, die „Welt der Magie“ ist noch nicht erforscht. Aber die Autofabrik bei Tesla mit ihren Heerscharen von Robotern, die man im obigen Titelbild sehen kann, ist schon ziemlich nahe dran an einer universal programmierbaren Fabrik, jedenfalls hat Chris Anderson das einmal über sie behauptet: sie sei so einfach programmierbar wie eine CNC-Maschine.

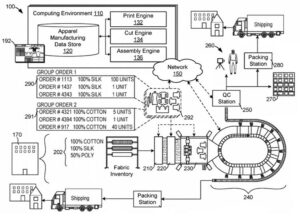

Und es gibt etwa die patentierte Textil-Fabrik von Amazon, die auf Anforderung des Kunden Textilien produziert, die dieser sich per Internet ausgesucht und vielleicht etwas seinen Wünschen angepasst hat. So etwas gibt es schon.

Aber niemand kann sich so etwas kaufen und in den Garten stellen. Keine Privatperson. Aber die Gesellschaft, die Öffentlichkeit, die Kunden und Konsumenten einer Stadt, einer Region, eines Landes könnten das schon. Man könnte diese Produktion als System insgesamt veröffentlichen, so wie die Stromerzeugung öffentlich ist. Es wird etwas erzeugt, das jeder benötigt, nämlich Kleidung, und jeder kann sich seine Kleidung so gestalten wie er sie wünscht. Dann macht es Sinn, so etwas öffentlich zu machen, statt privat, dann kann man das sinnvoll „vergesellschaften“. Den Strom von öffentlichen Unternehmen produzieren zu lassen macht auch mehr Sinn, als wenn das jeder privat für sich selber macht, und auch mehr Sinn, als wenn Privatunternehmen das machen, wie sich gezeigt hat. Die nutzen nämlich nur ihre Monopolstellung aus, um sich zu bereichern.

Da könnte – und sollte – der Fortschritt also hingehen. Zum intelligenten Unternehmen – das kein Unternehmen mehr ist.