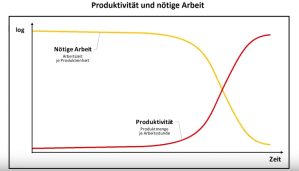

Wenn das Wirtschaftssystem den Planeten und die Freiheit bedroht, sollte man darüber nachdenken, wie sich der „alltägliche Kommunismus“ der Fundamentalökonomie mit Hilfe der Roboter in einen weit weniger alltäglichen Kommunismus verwandeln lässt.

Der weltbekannte Jazz-Bassist Richard Bona, der in einfachsten Verhältnissen im Kamerun aufwuchs und sich auf selbstgebauten Instrumenten das Bass-Spielen beibrachte, schrieb neulich in seinem Facebook-Profil, er strebe in allen Dingen die er tue, an jedem einzelnen Tag nach Vollkommenheit. Und tatsächlich – ist es denn nicht genau das, was jeden Meister seines Fachs, sei er Künstler oder Handwerker, Wissenschaftler oder Ingenieur, auszeichnet? Ist es denn nicht immer diese dem Geist nur undeutlich und unerreichbar fern vorschwebende Idee von Vollkommenheit, die schaffende Menschen immer von neuem vorantreibt, diesem Ideal immer weiter sich anzunähern? Und das, ist es einmal in einem Werk erreicht und verwirklicht, unvergleichliche Faszination ausübt, und seinerseits für andere Menschen Ansporn darstellt, diesem Ideal nachzueifern?

Nun verbindet man mit diesem großen Wort Vollkommenheit eher dem Bereich profaner Nutzanwendungen entrückte Kunstwerke; von auf dem Markt handelbaren und industriell hergestellten Produkten erwartet man sie nicht unbedingt. Aber auch etwa die schwäbischen Mercedes-Gründer Carl Benz und Gottlieb Daimler wollten perfekte, vollkommene Autos bauen, und dem italienischen Auto-Genie Ettore Bugatti wird man vielleicht zugestehen wollen, es mit seinen erlesenen automobilen Skulpturen auch geschafft zu haben. Oder wie ist es etwa mit Möbeln, ersonnen von großen Möbel-Designern, wie den bis heute faszinierenden Schöpfungen der Bauhaus-Designer, vom weniger bekannten Charles Macintosh mit seinem bezaubernden Hill House-Stuhl bis zu den unvergessenen Namen Charles Eames, Gerrit Rietfeld, Le Corbusier oder Marcel Breuer? Oder in der Architektur? Oder vielleicht mit Fernsehgeräten, von Braun, oder auch von Sony?

„Marx, Roboter und die Fundamentalökonomie“ weiterlesen →